Windows11と10の違いって何?

先日Windows11が発表されて、従来のWindows10とどのような違いがあるのか気になっている方も多くいらっしゃると思います。

Windows11では大幅な変化はなかったものの、デザインの変更、機能が一部劣化している、バグが起きることがあるなど様々な意見や情報が飛び交っていると思います。

そこで、今回はWindows11ではどのような変化があったのか解説していきます。

大きな変更点

Windows10と11ではデザイン面を中心に多くの箇所がアップデートされています。

具体的には以下の7点が大きな変更点です。

- デザイン

- スタートメニュー・タスクバー

- Androidアプリ

- スナップレイアウト

- タッチ/タブレットモードのサポート終了

- 仮想デスクトップ

- 全体的なパフォーマンスの向上

デザイン

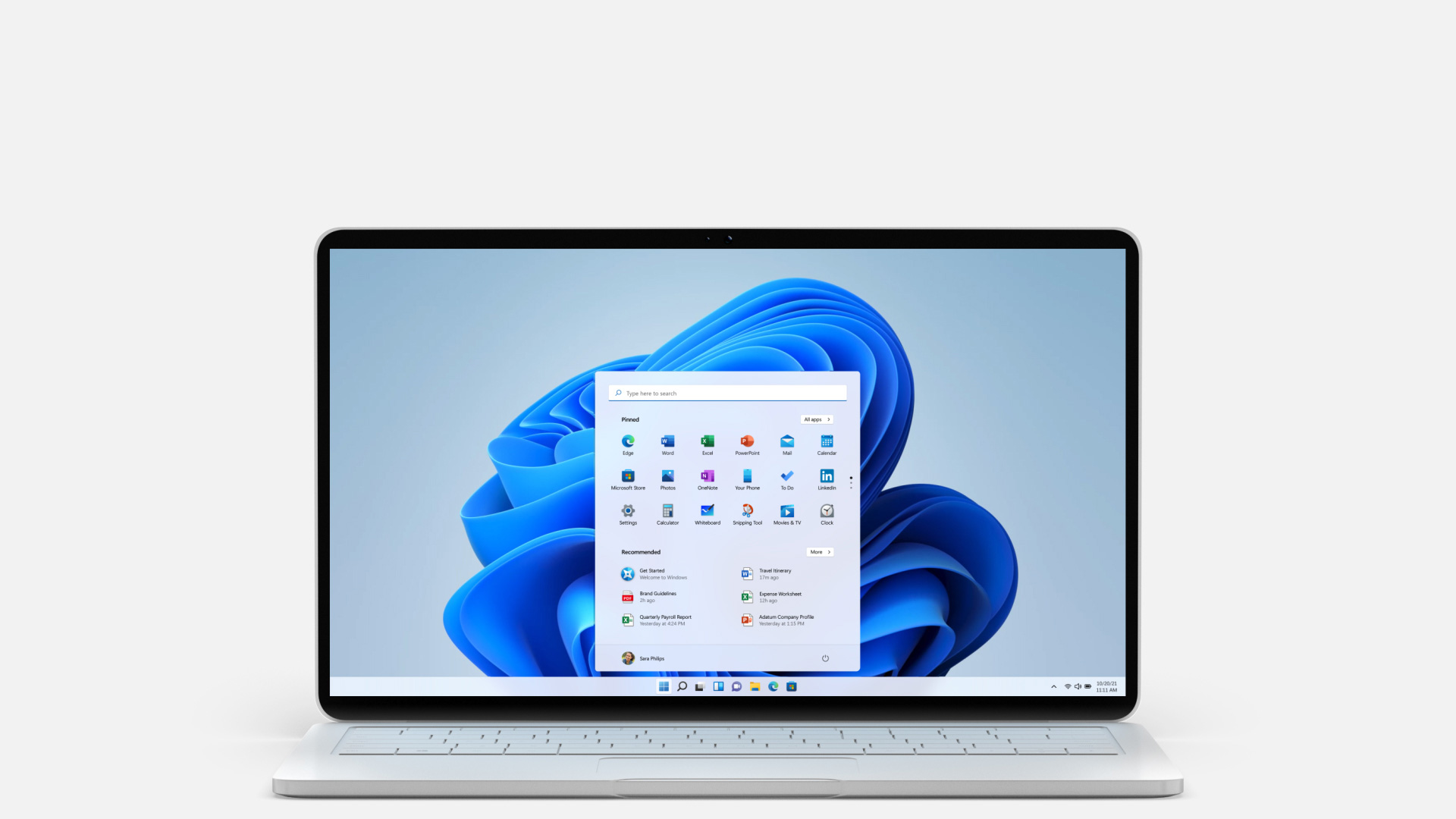

特にWindows11をインストールした瞬間から気づくのがデザインの変化です。

Windows 11では、パステルカラーが増えてすべてのウィンドウの角が丸くなっています。

それによって、以前のWindows10よりもすっきりとした、よりMacに近いインターフェイスになっています。Microsoftは、ユーザーインターフェースを可能な限り簡素化し、仕事でもプライベートでも使いやすいユーザーインターフェースにしています。

スタートメニュー・タスクバー

デザイン面の次にすぐにわかるのが、タスクバーが下部中央に集約されたことです。

ユーザー設定を変更することでWindows 10のように左に戻すことも可能です。

スタートメニューに関しては、Windows 11ではライブタイルをサポートしていません。

ウィジェットは、ユーザーが好きな情報をスタートメニューからアプリケーションを開かずに見ることができる便利な機能です。

例えば、天気のウィジェットは、天気予報を表示します。スタートメニューの情報をひと目で確認したいユーザーには、Windows 10が最適です。

Androidアプリ

Microsoft Storeには今後一部のAndroidアプリも含まれる予定で、パソコン上でAndroidアプリを使用できるようになります。

Windows 11にAndroidアプリを導入することで、Microsoftは、デスクトップ上でスマートフォンのアプリを実行したいというユーザーの要望に応えます。ただし、この機能は2022年のいつかまで延期される予定です。

スナップレイアウト

Windows 11のもうひとつの新機能が「スナップレイアウト」です。

これは、AndroidやiOSでアプリをグループ化するのと同様に、アプリやウィンドウをグループ化することで、より効率的に整理できるようにするものです。

ユーザーが画面上にアプリや他のウィンドウを固定して好きな配置で画面を分割できます。

タッチ/タブレットモードのサポート終了

Windows11では既にタブレットのようなUIになっているため、Windows 10に搭載されていたパソコンのデザインをタブレット風に変更するタブレットモードをWindows 11から削除しました。

仮想デスクトップ

Windows 10 ではタスクビュー機能が搭載され、ユーザーは複数の仮想デスクトップを作成できていました。

しかし、仮想デスクトップでできることは限られていました。

例えばWindows10で4つの仮想デスクトップを作成した場合、それぞれの仮想デスクトップの並び順を変更出来ませんでした。

Windows11では並び替えもできるようになり、より快適に仮想デスクトップを利用できるようになりました。

ぜひ、仕事、学校、ゲーム、など様々な用途で仮想デスクトップを使い分けてみましょう。

パフォーマンスの向上

Windows11ではWindows Hello(※)によるログインの高速化、Webブラウジングの高速化、スリープモードからの復帰の高速化など、全体的なパフォーマンスが向上しています。

使用したところ、体感して少し早くなった気はしますが、大幅な改善を感じることは出来ませんでした。

※Windows Hello:生体認証の技術で、Windows 10では虹彩スキャン、顔認証、指紋を使ってデバイス、アプリ、ネットワークへの安全なアクセスを認証することができます。

まとめ

Windows11では先ほど紹介した7点を中心にWindows10よりも改良されています。

しかし、Windows11になれるまでにしばらくかかるため、仕事に余裕がある時にインストールして、先にプライベートのパソコンで慣れておくのがおすすめです。

最新のWindows11に興味がある方はぜひダウンロードしてみてください。

標準搭載アプリ「Power Automate Desktop」も話題

無料で利用できるRPA(Robotic Process Automation)ツールとして、自動化の概念が身近になった一方、どのように使えるのか分からない方が多いのも事実です。

手作業で対応しているルーチン業務の効率を上げ、時間を節約したい方も多いのではないでしょうか?

詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。